五四前夕,长江日报记者走访青年学子

|

他们用爱与行动书写美丽青春

|

今天是五四青年节。记者梳理发现,中国首位太空女教师王亚平,支教大学生志愿者徐本禹,聋哑人舞蹈家邰丽华,轮椅上的志愿者董明,带着父亲上大学的黄来女,被聋哑孩子亲切称为“鼓舞妈妈”的聋校教师杨小玲,争相割皮救父的80后好兄弟刘培、刘洋……武汉至今走出的12位感动中国人物、8位全国道德模范中,青年占四成。

他们或是土生土长的武汉人,或在武汉服役、求学、生活、工作。不论他们来自哪里,最后又去向何方,他们都是武汉青年中最为闪亮的名片。他们身上体现出来的青年人的担当、责任与奉献,并没有因为一个又一个无比光鲜的荣誉的到来而消退。

10年前,搁置读研机会的徐本禹,选择去贵州山村的小学支教并感动全国。如今,他是团省委学校部负责人,但仍以“志愿者”身份出现在公众视野。“将志愿服务进行到底”,是他认证微博上的签名。他的母校华中农大,专门成立“本禹志愿服务队”,对徐本禹的志愿服务精神进行接力和传承。

武汉软件工程学院青年教师,是武汉的80后女孩、2011年当选全国道德模范董明的另一个身份。这位轮椅上的志愿者,如今与数万名“董明志愿者服务队”成员一起,为建设国家中心城市、复兴大武汉贡献着青春力量。她在参加完团市委纪念五四运动95周年的大会后,在微博上写道:“只有进行了激情奋斗,只有进行了顽强拼搏,只有为人民作出了奉献,才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春回忆。奋斗的青春最美丽!”

武汉是大学之城,有超过百万的青年学子。他们既是城市的风景,又诠释着城市的风貌。五四青年节前夕,本报记者走访6位高校普通的青年学子。他们用爱、用行动、用责任、用奉献,书写着自己美丽的青春。

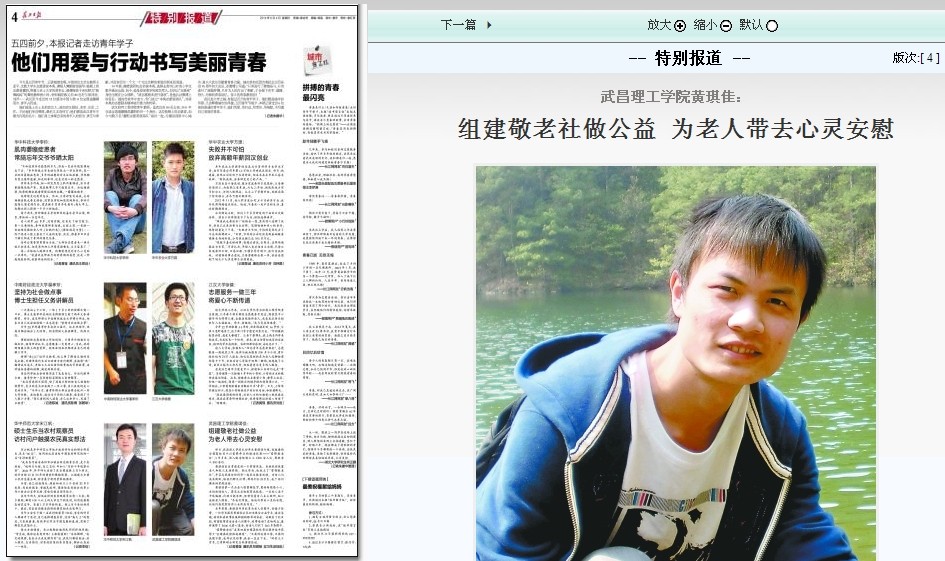

武昌理工学院黄琪佳:

|

组建敬老社做公益 为老人带去心灵安慰

|

昨日,武昌理工学院大四学生黄琪佳介绍,他组建的全国高校首个以雷锋命名的敬老社团——“雷锋敬老社”,3年多来,深入敬老院做义工1200余人次,帮助老人500余位。

黄琪佳来自孝感农村一个贫困家庭,自幼就对孤寡老人和孤儿充满同情。到大学后,他成立了“雷锋敬老社”,号召志同道合的同学一起参与敬老活动。为老人们洗衣做饭,陪他们聊天打牌,帮他们打扫卫生,成了他们课余的常规活动。

黄琪佳第一次为老人修剪脚趾甲,剪的时候很小心,生怕伤到老人,剪完之后他很有成就感。一位老人由于中风偏瘫,行动不能自理,他便背着老人去上厕所,细心地给老人喂饭。“尽我们所能,给他们带来心灵的安慰,让他们感觉到其实儿女就在身边。”

去年寒假,黄琪佳号召社员为老人织围巾,但缺少经费。一位学长推荐黄琪佳去参加电视台公益节目,通过答题、游戏和讲故事来赢取报销账单的机会。他联系了栏目组,希望获得资金为老人织围巾,故事感动了在场观众,最终赢得了5000元爱心基金,给老人们织了300多条围巾。

“雷锋敬老社”在第四届全国高校优秀社团评选中获得了“全国高校特殊鼓励奖”。“不要问我值不值,不要问我傻不傻,我所认定的事,就会一直走下去。”回首义工岁月,已考取硕士研究生的黄琪佳说。

(长江日报记者黄莹 通讯员刘明杨 实习生涂佳焰)

http://cjrb.cjn.cn/html/2014-05/04/content_5318301.htm